第1回

昭和13年7月1日に出版された小宮豊隆の『夏目漱石』は、いわゆる決定版『漱石全集』(昭和10-12年)にあわせて執筆されたが、今日でも、あまたある漱石伝の中核であることにかわりない。

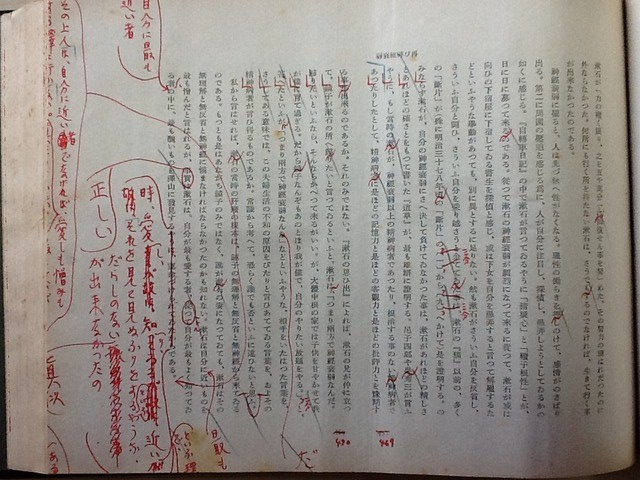

その『夏目漱石』には、初校ゲラ(手入れ原稿)が現存しており、そこには、自筆原稿からの組み版に対して、おびただしい朱や追加記述が認められる。(以下の部分の写真を別箇所に掲載します)

たとえば、41節「再び神經衰弱」の最後の「私から言わせれば」に始まる段落は、初版以降、漱石に対する妻、「鏡子の無理解と無反省と無神經」を非難し、「正しい漱石」を強調するものとして、本書を最も特徴付ける箇所の一つとなっているが、この後半、「正しい漱石は」に始まる印象的な部分は、ゲラ段階で追加記述されたものであった。

ゲラ段階、すなわち自筆原稿ではこの部分は、以下のようにあっさりと書かれていた。

事實は、漱石は、自分が最も愛する者、従って自分が最もよく知つてゐるものの中に、最も醜いものを澤山に発見するやうに、運命づけられてゐたからである。

それが、次のようになった。

正しい漱石は、自分が最も愛する者、自分が最もよく知つている者、自分に最も近い者の中に、最も醜いものを澤山に発見する時、愛し、知り、近いといふ理由で、それを見て見ぬふりをするといふやうな、だらしのない眞似が出來なかつたのである。その上人は、自分に近い者でなければ、眞正の意味で、愛しも憎みもする譯に行かない。最も近いが故に最も憎まれるといふ事は、その人に救ひやうのない「惡」が巣喰つてゐる為である。

小宮の面目躍如たるものがあるが、本ブログでは、今後このような箇所を、網羅的に、おそらくは十数回に渡って紹介しながら、小宮の漱石伝を改めて考える場所にしたいと思う。

なお、本ブログでは、今後この41節に再び触れる予定はないので、この節のゲラと手入れの状況をもう少し示しておきたい。41節は、鏡子の本「『漱石の思ひ出』によると」、の書出しで始まるが、小宮には、本書の内容をくわしく紹介しながらも、「漱石を精神病患者として扱つてゐる」以上、これを決して認めない、という一貫した姿勢がある。

次のような印象的な段落がある。ゲラを示すが、この箇所は、初版で、462-3ページ、文庫本で、中、176-7ページである。初版との主な違いの箇所に下線を入れ、その後へ初版の手入れ・追加部分を( )の中に示す。

是はずつと後、大正三年(1914)十月の事であるが、鏡子の妹婿鈴木禎次の父の御葬ひの時の話が、『漱石の思ひ出』の中に出てゐる。(鈴木家では)御葬ひに漱石が(は)來ないだらうと思つて、馬車の席を用意しなかつたのに(た。然るに豫想に反して、)漱石が來たので、(來た。仕方がないから)漱石には人力に乗つてもらひ、鏡子は馬車で御葬ひの伴をした。すると漱石が怒つて、一般會葬者席か何かに這入ったのか、葬儀場に(は)姿を見せず、(葬儀がすんで)鏡子が鈴木のうちに歸(つてゐ)ると、(漱石は鏡子を)電話で歸れと言ひ(呼び歸し)、さんざ怒つたのださうである。鏡子は是を、事情已むを得ない事だから承知してくれてもいいと思つてゐるやうであるが、然しいくら事情已むを得ないにしても、女房が馬車に乗つて、亭主が人力で、葬式の伴に立つ方(法)はない。席が一つしかないのなら、亭主を馬車に乗せて、女房が人力に乗るのが、當り前である。漱石の怒るのに少しも無理はないと思ふ。それを鏡子は、漱石がこの時「あたまの惡い」せゐにしてゐる。是も大正二年(1913)の正月ごろといふから、およそ同じくらゐの時代の話であるが、鏡子は穴八幡の蟲封じの御礼に釘を打ち込んで、漱石の「あたまの惡い」のを治ほさうとした事があつた。是は長い釘をその御礼に毎日一度づつ打ち込むのださうであるが、漱石が外へ出ないとそれを打つ事が出來ない。それで漱石が一回分の原稿をかき上げては、それを自分で出しに行くその隙を見計らつて毎日打つてゐたが、ある日まだ漱石がまだ玄關にゐるうちに、それといふので、釘を打ち出したのを漱石に見つかり、漱石は大變な權幕で上がつて來て、蟲封じの札を無茶苦茶に叩きこわしたのみならず、それを一まるめにして芥溜の中に叩き込んだのださうである。『漱石の思ひ出』によれば、是も漱石の「あたまの惡い」現れの一つになつてゐる。然し石倉小三郎によれば、鏡子は既に千駄木にゐる時分から、根津権現(妻戀稲荷)へ行つて蟲封じの御祈祷などを頻にしてもらつてゐるである。漱石は昔からそれを知つてゐて、その迷信と無理解を不愉快に思つてゐたに違ひない。(違ひないのである。)

写真: (第1回分) 41節「再び神經衰弱」の最後の部分

第2回

小宮豊隆の伝記『夏目漱石』は、昭和13年の初版では885ページ、73節からなる大冊である。その後昭和61年には、上中下3冊からなる文庫本が出て、「第一版序」に続く「改訂版序」が書かれているが、本文的には、現代表記への改め以外に特記するほどの違いはない。文庫の3巻には、各々の巻に平岡敏夫氏のすぐれた解説が付けられていて、この伝記を客観的に評価したい向きには必読であろう。

本ブログの初回には、41節「再び神經衰弱」の最後の段落に小宮が追加した記述を紹介したが、この節では、『漱石の思ひ出』(昭和3年)において、夫、漱石を精神病者扱いした妻、鏡子に対する小宮の怒りが、同書の出版後10年たってもまだ怒りが収まらない小宮の姿が、手に取るように感じられた。神にも比すべき存在であった恩師が、最も支え守るべきはずの妻によって侮辱されたとあっては、さすがの小宮も冷静さを失わざるを得なかったのであろう。その意味では、小宮の『夏目漱石』は、『漱石の思ひ出』がなければ書かれなかったのかもしれない。

初校における小宮の直しや追加記述は、漱石の内面に関わる記述の箇所に圧倒的に多い。朱がとりわけ目立つ節は、20 厭世主義、24 参禪、27 孤獨、33 内面生活、37 神經衰弱、41 再び神經衰弱、50 『虞美人草』、61 再度の潰瘍、63 『彼岸過迄』、65 『行人』、66 夫婦の問題、71 『道草』、72 『明暗』である。

今後数回は、上の伝記中盤の41節との関連で、終盤の66節「夫婦の問題」へ飛んで、そこの手入れを詳細に観察してみる予定である。この節の(節としては平均的な長さ、初版で15ページ)、とりわけ後半部分は、書き直しといってもいいくらいに直しや追加記述が多く、印刷所泣かせであったと思われるほどだからである。

その前に、前の65節 『行人』が内容的にも66節と深くつながっているので、この節をまず概観しておきたい。 小宮にとって、『行人』の一郎は、『夏目漱石』の中核的人物であり、本書の後半において最も言及される。小宮は、この一郎と『こゝろ』の先生との対照の中に、漱石を見ようとしているようである。

65節も、41節のように最後の段落が大幅に書き足され、直しが多い。長い段落であるが、以下へ省略なしに示したい。まずは手入れ前のゲラの本文を示します。

此所で漱石が、自分の生活が他人に要求する所の多い生活であればあるほど、その要求をひつこめる事がない限り、竟に自分の心の落つきを得られるものでないといふ立場から、一郎を批評してゐる事は、明白であつた。一郎に最も缺けてゐるものは、無慾であつた。また必ず「考え」なければゐられないといふ意味で、一郎には天眞も缺けてゐた。然も一郎もその事に気が付いた。それだから一郎は、自分がお直に對して持つた要求が過大でありすぎた事を反省し、「自分が悪くした妻から、幸福を求めるのは押が強過ぎる」事を認め、更に新たな立場からお直に對しようとする心構へが出來てゐることを、表白するのである。――「慾の寡ない善良な人間」とは、畢竟自分を平凡尋常な人間であると、しつかり認識してゐる人間を指すものに外ならない。他人に對して過大な要求を持たず、よし持つてもそれから超越し、「平凡尋常な人間」として、常に感謝の心を忘れる事なしに、生きたいといふ事は、既に漱石が修善寺の大患以来、『思ひ出す事など』でも『彼岸過迄』でも、直接・間接に表白して來た所ではあったが、然し此所では更にその問題が押し詰められ、漱石は、自分の中の非凡と自分の中の平凡とを噛み合はさせ、自分の中の「要求」と「慾」とを思ふさま跋扈させつつ、最後に致つて爆発させてしまふのである。

これが、初版では次のように、書き増しされます(文庫本では下巻204-5ページ。文庫にはさらに異同がある)。

此所で漱石が、自分の生活が他人に要求する所が多ければ多いほど、心の落つきは得られないといふ立場から、一郎を批評してゐる事は、明白であつた。一郎に最も缺けてゐるものは、無慾である。また必ず「考へ」なければゐられないといふ意味では、一郎には天眞が缺けてゐたとも言へるかも知れない。一郎もその事に気が付いてゐる。それだから一郎は、自分がお直に對して持つた要求が過大でありすぎた事を反省し、「自分が悪くした妻から、幸福を求めるのは押が強過ぎる」事を認め、更に新たな立場からお直に對しようとする心構へができてゐる事を、表白するのである。――「慾の寡ない善良な人間」とは、畢竟自分を平凡尋常な人間であると、しつかり認識してゐる人間を指すものに外ならない。他人に對して過大な要求を持たず、よし持つてもそれから超越し、「平凡尋常な人間」として、常に感謝の心を忘れる事なしに、生きたいといふ事は、既に漱石が修善寺の大患以来、『思ひ出す事など』でも『彼岸過迄』でも、直接・間接に表白して來たところであつた。然しそれが實生活の上では、漱石の思ふやうに、實行に移される事がなかった。漱石の中では、依然として私が蔓り、我が首を擡げ、『行人』の中の一郎のやうに、どうしても自分の方が正しくて、他人は間違つてゐるといふ、「是非」の念を抛棄する事が出来なかつた。漱石は此所で、その問題を、ぎりぎり押し詰める。さうして自分の中の「要求」と「慾」とを思ふさま跋扈させつつ、自分の中の非凡と自分の中の平凡とを噛み合はさせ、最後に至つてそれらのものを爆発させてしまはうとするのである。

両者には、細かい異同が多いが、主なものをあげると、段落の書き出しが、ゲラでは、

此所で漱石が、自分の生活が他人に要求する所の多い生活であればあるほど、その要求をひつこめる事がない限り、竟に自分の心の落つきを得られるものでないといふ立場から、一郎を

となっていたものを、初版では、以下のように短くします。

此所で漱石が、自分の生活が他人に要求する所が多ければ多いほど、心の落つきは得られないといふ立場から、一郎を

逆に初版では以下の数行(10-13)がそっくり追加記述されています。

(然し)それが實生活の上では、漱石の思ふやうに、實行に移される事がなかった。漱石の中では、依然として私が蔓り、我が首を擡げ、『行人』の中の一郎のやうに、どうしても自分の方が正しくて、他人は間違つてゐるといふ、「是非」の念を抛棄する事が出来なかつた。(漱石は)

最後の文では、ゲラの

此所では更にその問題が押し詰められ、漱石は、自分の中の非凡と自分の中の平凡とを噛み合はさせ、自分の中の「要求」と「慾」とを思ふさま跋扈させつつ、最後に致つて爆発させてしまふのである。

が、初版では複雑に変化している。

(漱石は)此所で、その問題を、ぎりぎり押し詰める。さうして自分の中の「要求」と「慾」とを思ふさま跋扈させつつ、自分の中の非凡と自分の中の平凡とを噛み合はさせ、最後に至つてそれらのものを爆発させてしまはうとするのである。

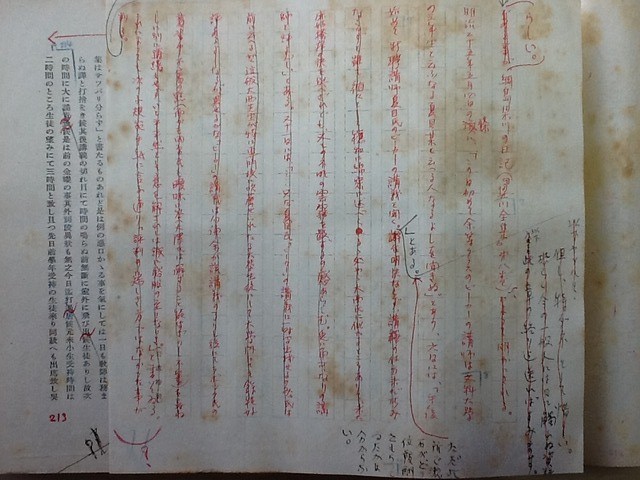

第3回

『夏目漱石』66節「夫婦の問題」の後半には、大幅な加筆が行われているが、冒頭の書出しの段落でも、細部までなかなかに細かい手が加えられている。そこには、小宮がこの節をどのように修正していくか、その模索する姿が垣間見えるようであるので、全体を引用する。まず、ゲラの本文。

漱石は是までの小説で男女間の戀愛を數多く取り扱つて來た。然し夫婦關係を前景に押し出し、それを主題として前篇を構成してゐるものは、割合に數がなかった。『猫』には、苦沙彌夫婦の生活がある程度書かれてゐるが、是は多くの場合、刷毛ついでに一刷毛なすつて行つたやうな書き方である。『野分』には所天の仕事に全然理解のない妻君が描かれてはゐるが、然し此所で力點の置かれてゐるのは所天の仕事で、妻君は言はば「所天を理解しない妻君」の型として描かれ、所天はそんな事には御構ひなく、超然として自分のしたい事をしてゐるに過ぎない。その點で『門』は、夫婦關係を主題とする唯一のものであると言つて可いが、然し是も、社會の片隅に追ひやられた二人が、荒い、寒い外の風を、互ひに抱き合つて堪へて行くといふ事の方に力點があるのだから、『行人』とは全然その趣を異にする。従つて『行人』は、漱石の作品の歴史から言つて、破天荒の作品である。漱石は此所で、嘗て『猫』の中や『野分』の中で、寧ろ密かに觸れて來た問題を、主題として取り上げ、それとまともに格闘し、格闘の結果を我我に報告しようとする。此所には漱石の是までの女性觀もしくは夫婦觀の總決算があると言つて可いのである。

次が初版の本文である。

漱石は是までの小説で男女間の戀愛を數多く取り扱つて來てゐる。然し夫婦關係を前景に押し出し、それを主題として前篇を構成してゐるものは、割合に數が少ない。『猫』には、苦沙彌夫婦の生活がある程度書かれてゐるが、是は多くの場合、刷毛ついでに一刷毛なすつて行つたやうな書き方であつた。『野分』には所天の仕事に全然理解を持たない妻君が描き出される。然し此所で力點の置かれてゐるのは所天である。妻君は言はば「所天を理解しない妻君」の型として描かれ、所天は妻君の無理解なぞには御構ひなく、超然として自分のしたい事をして行く。その點で『門』は、夫婦關係を主題とする唯一のもののやうにも見えるが然し是も、社會の片隅に追ひやられた二人が、荒い、寒い外の風を、互ひに抱き合つて堪へて行くといふ事の方に力點があつて、『行人』とは全然その趣を異にする。その點で『行人』は、漱石の作品の歴史から言つて、破天荒の作品である。漱石は此所で、嘗て『猫』の中や『野分』の中で、寧ろ密かに觸れて來た問題を、主題として取り上げ、それとまともに格闘し、格闘の結果を我我に報告しようとするのである。此所には漱石の是までの夫婦觀の總決算があるのだと言つて可い。

ところが、小宮は、本書をはじめて読む読者の予想に反して、実生活における漱石と鏡子の関係へ、深く入いることはしない。この節を通じて、「鏡子」の2文字は出てこないのである。小宮がこの節で論じる「夫婦の問題」とは、直接的に漱石夫婦のことではなく、漱石作品を通じて漱石夫婦の問題をそれとなく語るという調子になっていて、その大半は、前節に続いて『行人』における一郎と「因はれない自由な女」であるお直に関するものである。漱石伝を読んでいたつもりの読者としては、いささか期待はずれだが、小宮のこの姿勢は、以下に示す初校への追加記述によっても、さらに強調されることになる。

初版では781ページ(文庫本、下巻、209ページ)の「勿論かういふ考え方」に始まる段落では、その3-4行先で、ゲラでは、「殊に『彼岸過迄』に至つては、男の醜さと女の美しさとを對照的に取り扱つて、」に続く

言はば女の方に團扇を揚げさえもしてゐる。

が削除され、初版では次のように直されている。

「恐れない女と恐れる男」といふ言葉を作つてさへもゐる。

初版783ページ(文庫本、下、211ページ)の「然しお直は、」で始まる長い段落において、その2行目、ゲラで

のみならずお直は、二郎から

とあるのが、初版では、次のように書き加えられる。

のみならずお直は、自分でいつのまにか鍛え上げた「牢乎たる個性」に従つて、一郎の思はくなどには貧著なく、自分のしたいままの事をどしどし實行して行くのである。お直は、二郎から

この段落には、途中に細かい直しがいろいろと入るが、最後の1文

一郎も恐らくお直に對して、二郎のやうに感じ、どれがお直の本體か分からない氣がしてゐたに相違ない。

はそっくり追加である。

次の「一郎はHさんと」に始まる段落では、数行先、ゲラの

一郎はこの場合、自分の力ではどうする事も出來ないもの、自分の頭ではどう理解する事も出來ないもの、

が、初版786ページ6行(文庫本、下、214ページ)では、こう変わる。

一郎はこの場合、自分の頭ではどう理解する事も出來ないもの、自分の力ではどうする事も出來ないもの、

その続きが、また複雑に直され、追加がなされる。ゲラで、

何か鐵の扉のやうなものに突き當つた氣がしたに違ひないが、實はこの「鐵の扉」こそ、すべての場合に一郎が突き當り、さうして跳ね返され、それが繰り返されて、一郎を狂氣の如くにいら立たせるものに外ならなかつた。一郎は苦しんで苦しんで苦しみ抜いた揚句、どうにもその苦しさの遣り場がなくなつて、お直に手を當てる。

であったものが、初版では、以下のようになる。

何か鐵の扉のやうなものに突き當つた氣がしたに違ひない。然もこの「鐵の扉」こそ、すべての場合に、最後に一郎が突き當り、さうして跳ね返され、それが繰り返されて、一郎を狂氣の如くにいら立たせるもの――お直の野獸性、迷亭の言葉を借りれば、道理ではどうしやうもない、お直の「牢乎たる個性」 であるに外ならなかつた。一郎はお直の道理に戻つた言動に、苦しみ苦しんだ揚句、どうにもその苦しさの遣り場がなくなつて、お直に手を當てる。

第4回

第3回に引き続き、『夏目漱石』66節「夫婦の問題」を扱う。

お直と一郎の男女の差についての理屈っぽい記述が続く「勿論女には」の段落(初版、787-8ぺーじ、文庫本、下、216ページ)の後半、ゲラでは、

…所詮は一郎が相手の「人間」を、自分の「人間」を尊重する如に、尊重し、相手の中に自分と同じやうに理非を辨え、正邪を分かち、曲直を知り、美醜を心得てゐるものがあるとゐふ事を、豫想してゐるからであるに外ならない。然も相手の「人間」は、生きてゐるのか死んでゐるのか、分からないのである。「人間」としてさうゐふ反應をする筈がないにも拘はらず、お直は、一郎から言つて、思議すべからざる反應を示すのである。それだから一郎は、「考へ慣れた頭」で考へて考へて、いらいらし、結局は死か宗教か狂氣か、三つのうちの一つを選まなければならない窮所に追ひ詰められるのである。

初版では

…所詮は一郎が相手の「人間」を、自分の「人間」を尊重する如に、尊重し、相手の中に自分と同じやうに理非を辨え、正邪を分かち、曲直を知り、美醜を心得てゐるものがあるとゐふ事を、豫想してゐるからである。然るに相手の「人間」は、生きてゐるのか死んでゐるのか、分からないほど、「人間」らしい振舞を示さないのみならず、「人間」としてはさうゐふ反應を示す筈がないやうな、思議すべからざる反應を示すのである。それだから一郎は、「考へ慣れた頭」で考へて考へて、いらいらし、結局は死か宗教か狂氣か、三つのうちの一つを選まなければならない窮所に追ひ詰められる。

次の「然し漱石は」の段落も全面引用する。まずゲラ。

然し漱石は此所に來て、一郎の為に一轉機を用意した。さうして漱石は一郎がこの道をあるく限り、死にも狂氣にも陥る必要がない事を暗指しようとした。是は宗教とは言ひ得られないのかも知れなかつたが、少くともそれに通じる筈の道――慈憐をもつて他人を包まうとする道である。相手を許さうとする道である。一郎はHさんに、「何んな人の所へ行かうと、嫁に行けば、女は夫のために邪(よこしま)になるのだ。さういふ僕が既に僕の妻を何の位惡くしたか分からない。自分が惡くした妻から、幸福を求めるのは押が強過ぎるぢやないか。幸福は嫁に行つて天眞を損はれた女からは要求出來るものぢやないよ」と言ふ。――然しこの一郎の言葉は、相手を許す言葉であつたには違ひないが、それは何を意味するのであるか。この言葉によれば、一郎がお直をスポイルしたといふだけではないのである。「何んな人の所へ行かうと、嫁に行けば、女は夫のために邪になるのだ」といふのである。是は何故であるか。是には然し、漱石の説明がない。ただこれに似た言葉を漱石は、既に『虞美人草』の甲野さんに言はせてゐる。甲野さんが糸子に向かつて、「あなたは夫で結構だ。動くと變ります。動いてはいけない」・「えゝ、戀をすると變ります」・「嫁に行くと變ります」・「夫で結構だ。嫁に行くのは勿體ない」などと言つてゐるのが、それである。「戀をすると變」るといふ事が、戀をする事によつて人間が私の塊になるといふ事を意味するものならば、漱石は既にその事を『彼岸過迄』の須永に於いても、『心』の先生に於いても描き出してゐる。然し女が何故に結婚すれば、「何んな人の所へ行かうと」、必ず「夫のために邪になる」のであるか。是も戀の場合と同じやうに、女がその為め私の塊になるからであるか。

ここは、初版、788-9ページ(文庫本、下、217-8ページ)になる。

然し漱石は最後の窮所に來て、一郎の為に一轉機を用意した。さうして漱石は一郎がこの道をあるく限り、死にも狂氣にも陥る必要がない事を暗指しようとした。是は宗教とは言ひ得られないのかも知れないが、少くともそれに通じる筈の道――慈憐をもつて他人を包まうとする道である。相手を許さうとする道である。一郎はHさんに、「何んな人の所へ行かうと、嫁に行けば、女は夫のために邪(よこしま)になるのだ。さういふ僕が既に僕の妻を何の位惡くしたか分からない。自分が惡くした妻から、幸福を求めるのは押が強過ぎるぢやないか。幸福は嫁に行つて天眞を損はれた女からは要求出來るものぢやないよ」と言ふ。是は他人を責める前に、まず自分を責めようとする意味で、一郎がお直に差しのべた、意味の深い、和解の手であつた。――然しこの一郎の述懐は、具體的には、どういふ事を意味するのであるか。是は、一郎がお直をスポイルしたと、言つているだけではないのである。「何んな人の所へ行かうと、嫁に行けば、女は夫のために邪になるのだ」と、一郎は言つてゐるのである。是は何故であるか。遺憾な事には、この件に就いて漱石は、それ以上の事を何も言つてゐない。ただこれに似た言葉を漱石は、嘗て『虞美人草』の甲野さんに言はせてゐる。甲野さんが糸子に向かつて、「あなたは夫で結構だ。動くと變ります。動いてはいけない」・「えゝ、戀をすると變ります」・「嫁に行くと變ります」・「夫で結構だ。嫁に行くのは勿體ない」などと言つてゐるのが、それである。「戀をすると變」るといふ事が、戀をする事によつて人間が私の塊になるといふ事を意味するものならば、漱石は既にその事を『彼岸過迄』の須永に於いても、『心』の先生に於いても描き出してゐるのである。然し女が何故に結婚すれば、「何んな人の所へ行かうと」、必ず「夫のために邪になる」のであるか。是も戀の場合と同じやうに、女がその為め私の塊になるからであるか。私の塊になるとすれば、何故にさうなるのであるか。

第5回

今回で『夏目漱石』66節「夫婦の問題」は終わりにするが、前回に続く「それは私にはよくは分からない」の段落(初版、789ページから、文庫本、下、216ページから)、においての大きな追加は、その数行後の以下の部分である。

その面だけで觸れてゐる限り、お直が一郎の学問にも見識にも人格にも敬意を拂ふ事がなく、ただの男性としてのみ愛するといふ事も、可能である。

この節最後の段落には、その数行前の追加部分から続く大きな追加と最後の文の大幅な改稿がある。まずゲラから。

一郎からスポイルされ、一郎に「手燭を挑むやうな」事になつてしまつたのである。

勿論この事は、漱石があながち性慾を否定してゐる事を意味しない。もし漱石の「自然の偉大な力」といふ言葉が、そのまま性慾を意味するものと解釋して差支ないものならば、漱石は性慾を否定する前に、是非もない事實として、是を肯定しないまでも、長敬しようとしてゐるかのやうに見える。然し人間に性慾の問題がある限り、もしくは夫婦の關係に性慾の問題が随伴する限り、夫婦の關係は兎角私なしには進行して行く事がないといふ事を、漱石は認めざるを得ないのである。それだけに夫婦の關係は複雑を極め、道理のみによつては到底解決し切る事が出來ない一郎が、自分でお直をどの位悪くしたか分らない。そのお直から幸福を求めようとする自分は、蟲がよすぎるといふ點に氣がついたといふ事は、悲しい認識には違ひなかつたが、然しこの事は一郎にお直を許す心構へが出來た事を示唆する。自分はいいのに、相手が惡いといふのではなくて、相手も惡いかも知れないが、自分の方がもつと惡いといふ考え方は、慈憐に充ちた考え方に外ならないからである。

以下が初版の本文である。

一郎からスポイルされ、一郎に「手燭を挑むやうな」事になつてしまつたのである。一郎がさういふ風な考え方をし得る人間であるといふ事は、例へば一郎が、客の前で『景清』に似た女の話をする父の言葉に關連して、性欲に關する反應の上で、男と女との相違を述べる、進化論的な立場に就いて考へて見ても、明白であつた。

勿論この事は、私の忖度に過ぎない。漱石がそれに就いてはつきりした説明を下してゐない以上、それは精確には分からないとするのが、ほんとである。ただ然し漱石が夫婦關係をかういふものだと考えてゐたと假定しても、それは漱石があながち性慾を否定してゐるといふ事を意味するものでない事は、無論である。それどころか漱石の「自然の偉大な力」といふ言葉を、そのまま性慾を意味するものと解釋するならば、漱石は性慾を否定する前に、是非もない事實として、是を長敬しようとさえもしてゐるかのやうなのである。然も人間に性慾の問題がある限り、もしくは夫婦の關係に性慾の問題が随伴する限り、夫婦の關係は兎角私なしには進行して行く事がないといふ事を、漱石は認めざるを得なかつた。又それだけに夫婦の關係は複雑を極め、道理のみによつては到底解決し切る事が出來ない事も、亦認めざるを得なかつた。一郎が、自分はお直をどの位悪くしたか分らない。そのお直から幸福を求めようとする自分は、蟲がよすぎるといふ點に氣がついたといふ事は、悲しい認識には違ひなかつたが、然しこの事は單に一郎にお直を許さうとする心構へが出來た事を示唆するのみならず、自分が進化論的事實から脱却する事が出來ない、大きな、根本的な事實を認めて、自分と相手とを共通の弱點の上に立てつつ、お直を許さうとする心構えが出來た事を物語るものであつたと、解釈することが出來るのである。

第6回

『夏目漱石』は、全73節からならるが、その前の4ページほどからなる「序」(第一版序)にも少し触れておきたい。最後の段落で、小宮は、ゲーテが、「自分の書く一切の作品は、自分の死によつて閉ぢられる」と言うのに対して、漱石はそんなことは言っていないと言う。ゲラで、

…漱石の全貌は、漱石が死んで初めて、我我の前に現はれるのである。その點では漱石のどの作品も、漱石の次の作品の為の踏臺になつてゐる。事實漱石ほど一作毎に進展して止まなかつた作家は、類が少ないと言つて可いのである。棺を蓋ふてあと名定まるといふが、漱石は別な意味で棺を蓋はなければ名を定める事の出來ない作家であった。

が、こう直され、上の下線部が何故か削除されている。

…漱石の全貌は、漱石が死んで初めて、我我の眼の前に現はれるのである。その點で漱石のどの作品も、漱石の次の作品の為の踏臺になつてゐのだと言ふ事が出來る。棺を蓋うて名定まるといふが、漱石は別な意味で、棺を蓋はなければ名を定める事の出來ない作家だったのである。

次の段落の最後、

蟹は自分(の甲羅)に似せて

の( )内は、初版の追加である。

本伝記の全73節は、漱石「出生」(3節)前の、1 系圖、2名主、から始まり、4養子、5家庭、6實家、等々と続く。「6實家」冒頭の文、ゲラで、

漱石の實家は、牛込馬場下にあつた。矢來の坂下から榎町の通りを突き當つて、左に柳町の電車の停留所の方へ折れ、少し行くと右に曲がつて辨天町へ行く狹い路がある。

とあったが、初版では訂正されている。

漱石の實家は、牛込馬場下にあつた。矢來の坂下から榎町の通りを眞直に行つて初めての十字路を左に柳町の電車の停留所の方へ折れ、少し行くと右に曲がつて辨天橋を渡る狹い路がある。

大分先になるが、11段落には、細かい直しや追加が多い。

「明治十七年」に始まる二つ目の段落中頃、ゲラでは、

明治十七年(一八八四)六月豫備門の學科が改正され、課程が四ケ年と定められ、本黌(こう)・分黌の區別が撤癈される事になつた為に、新規定による漱石の組だけは、單に「四級」であるが、上級生はそれそれ「全本黌」一級・二級・三級と呼ばれる事になつたからである。然し是で見ると、漱石が豫備門に這入つた年の明治十七年に規定が改正されて、豫備門は四ケ年になつてゐる。それがいつ本科二年豫科三年といふ風な五ケ年制度になつたか、

となっていたものが、初版では、1文削除されている。

明治十七年(一八八四)六月豫備門の學科課程が改正され、年限が四ケ年と定められ、本黌(こう)・分黌の區別が撤癈される事になつた為に、新規定による漱石の組だけは、單に「四級」であるが、上級生はそれそれ「全本黌」「全分黌」一級・二級・三級と呼ばれる事になつたからである。それがいつ本科二年豫科三年といふ風な五ケ年制度になつたか、

その他には、次の追加( )部、初版、110ページ、文庫本、上、123ページ

この落第は、あながち成績が惡かつたといふのではなく、腹膜炎を患つて

や直しがある。下線がゲラで、( )が初版、112ページ、文庫本、上、124ページ

此所に「二級」とあるのは、「三級」もしくは「二年」の誤り(無論本科二年・豫科三年の新規程になつてからの「二級」)である。

この節最後の方にある、

「自明治十九年至明治二十年」『第一高等中學校一覽』を見ると、明治二十年一月末の調査にかかる「生徒姓名」の中の「豫科第二級 (英)一之組」の首席に「鹽原金之助の名前が出てゐる。」さうしてこの首席は、その後ずつと高等學校を卒業するまで續く。

は、初版でそっくり書き足されたものである。

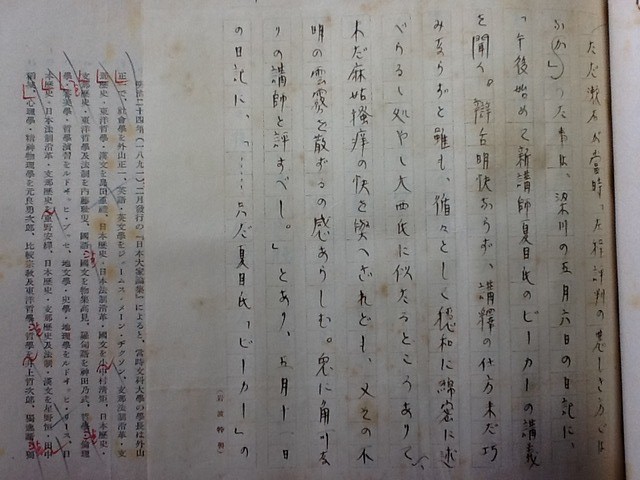

第7回

『夏目漱石』の21節「大學時代」は、特筆すべき節である。ゲラ上へ書き込まれた通常の追加や削除以外に、(岩波特製)の200字詰め枡形用紙に新たに執筆された1枚と3枚、計4枚が別々に差し込まれている。このような例は他にない。(別箇所に写真を掲載します)

最初の1枚は、本節第2段落、ゲラ段階では次の4行があったが、このうち3行目「…らしい。」以下の下線部が削除されて、その後へ追加されたものである。

東京専門學校は、言ふまでもなく、今日の早稲田大學の全身である。此所には漱石は明治二十四(五)年(一八九一(二))の九(五)月、即ち漱石の大學二(三)年の時から出だしたものらしい。明治二十四(五)年十月の『早稲田文學』は、夏目金之助が東京専門學校の講師に任じられた事を、報道してゐる。たゞ此所でどの位報酬をもらつてゐたかは、分からない。

この1枚の扱いは、複雑を極めている。200字詰め用紙とは言っても、小さな文字でびっしり約400字ほどが書き込まれているが、用紙端の編集者とのメモには、「(余りに長いためか)以下ヤメル?但し、特ダネとして惜しい。恐らく今の一般人には目に觸れぬ資料。(以下)入れても此の節の終り迄り迄送ればすみます」とあり、この用紙からは結局数行しか追加されなかったものが、長々と書かれる。そして、下線部がすべて削除されて、先へ回される。

らしい。綱島粱川の日記(『粱川全集』第八巻)、によつて明かにされる。明治二十五年五月四日の項(條)に、「この日初めて余等クラスのビーカーの講師は文科大學の三年生と云ふなる夏目某と云へる人なるよしを聞きぬ。」とあり、六日には、「午後始めて新聘講師夏目氏のビーカーの講義を聞く」とある。(ただ此所で漱石が、どの位報酬をもらつてゐたかは分からない。)辯舌明快ならず、講釋の仕方未だ巧みならずと雖も、循々として穩和に綿密に述べらるゝ処やゝ大西氏に似たるところありて、未だ麻姑息掻痒の快を與へざれども、又その不明の運霧を散ずるの感あらしむ。兎に角可なりの講師と評すべし。」とある。又十一日には、「……只だ夏目氏『ビーカー』の講義に一時間出講せるのみ。氏は前に云へる如く這般大西先生が特に専門校に吹薦せられたる大學生徒にして大學内にても餘程あるよしなるが果たせるかな「ビーカー」の講義は勿論、余が該講義の了りし後にてラボツク氏の著書中不審の點(而かも田原氏も曖昧に答へ大隈氏は解すること能はざりし不審)を尋ねしに別に躊躇もせず、いと平然として意を解されしは誠に感服の至りなりき。」と書いてゐる。これによつても次の子規宛手紙に云ふ通り「評判の惡しき方ではな」かつた事が判る。

上の大幅に削られたものの大部分は、新しい原稿用紙3枚、約500字に書き直されて(本文に少し異同がある)、初版215ページ、文庫本、上、234-5の段落「ただ漱石が當時『左程評判の惡しき方ではな』かつた事は、粱川の五月六日の日記に、『午後始めて新講師夏目氏のビーカーの講義を聴く』」の後に置かれる。

辯舌明快ならず、講釋の仕方未だ巧みならずと雖も、循々として穩和に綿密に述べらるゝ処やゝ大西氏に似たるところありて、未だ麻姑息掻痒の快を與へざれども、又その不明の運霧を散ずるの感あらしむ。兎に角可なりの講師と評すべし。」とあり、五月十一日の日記に、「……只だ夏目氏『ビーカー』の講義に一時間出講せるのみ。氏は前に云へる如く這般大西先生が特に専門學校に吹薦せられたる大學生徒にして大學内にても餘程あるよしなるが、果たせるかな「ビーカー」の講義は勿論、余が該講義の了りし後にてラボツク氏の著書中不審の點(而かも田原氏も曖昧に答へ大隈氏は解すること能はざりし不審)を尋ねしに別に躊躇もせず、いと平然として意を解されしは誠に感服の至りなりき。」とあり、その後粱川が屡漱石をたづねて行つてゐるのに就いて考へて見ても、明白である。假令漱石が辞職を申し出したとしても、坪内逍遙は是を採り上げなかつたに違ひないし、「前學年受持の生徒」も漱石を支持したに違ひない。現に漱石は、(明治二十八年)

「大學時代」には、マードックに触れた『夏目君の片鱗』から始まる段落の中(初版、218ページ、文庫本、237-8)においても、興味深い直しがある。ここでは下線部が削除、( )が追加

此所から我我は、大學生としての漱石が、その専攻の學門で、いかに儕輩から推重されてゐたかを、想像する事が出來る。しかしそれは、單に儕輩のみではなかつた(のである)。漱石の第一高等中學時代の且つ(と)英語の教師であつたマードックは、ある時漱石と山川信次郎とを相手に、特に漱石を相手に、歴史の事で、二時間ぶつ通しに議論した事があつたといふが(坂巻善辰)、(そのマードックが當時、)漱石の高等中學本科二年時代の英文『十六世紀の英國と日本』を、外の生徒の問題の英文とともに、雑誌『みゆーぜあむ』に掲載し、外の生徒の文章とともに、漱石の文章を批評した事がある。それを例へば(是を)子規の文章の批評と比較して見ると、マードックの批評の態度には、まるで(がいかに漱石を、子規などとは)段違ひに敬意と愛情とが現はれてゐる(愛し且つ尊敬してゐたかが分か)る。後に漱石が博士を辭退した時、高等中學で分れたぎりの音信を破つて、是は君が道義的な脊骨を持つてゐる證據であると言つて、漱石のその舉を稱揚した手紙を寄越したのも、このマードックであつた。

写真:(第7回分)21節「大學時代」へ追加された原稿用紙(全4枚のうち2枚)

第8回

『夏目漱石』には、21節「大學時代」以降にも、いろいろと目を引く追加記述の存在する節が多いが、それらはあと回しにして、今回からはまた伝記の後半へ戻り、注目される50節『虞美人草』から始め、その関連で『三四郎』にも触れたい。

小宮が漱石伝を書くにあたって中心に据えた作品は『行人』である。『虞美人草』は、伝記中、その『行人』との比較において頻繁に言及されている。この50節を仕上げるにおいても、小宮は、最後の段落へ慎重に大きな手を加えた。まず、この節、最後の段落、ゲラの本文である。

勿論、虞美人草でも、『野分』と同じやうに、女性の我だの虚榮だの無理解だの小刀細工だのは、寧ろ抽象的・類型的に描き出され、具體的・箇性的に生き生きと表現されてゐない遺憾があつた。殊に『虞美人草』では、さういふ惡徳の描冩は、作者自身も好む所でない旨を作中で明言し、もつと突つ込んで書く事が、是非必要な場合でも、「この作者は趣なき會話を嫌ふ。」などと言つて、わざとそれを回避しさへもしてゐるから、讀者には、漱石がさういふ惡徳を嫌つてゐたといふ事は分かつても、その惡徳そのものが、惡徳として具體的に、讀者の頭に十分沁み込んで來ない不満が、數感じられもするのである。是は當時の漱石の、人生を把握する力量が、まだ不足してゐる事を告げるものであるのかも相(知)れない。それとも是は、當時の漱石の藝術觀が、それを具體的に表現する事を許さなかつた為であるのかも知れない。然しともかく此所でさういふ事が問題にされるのみならず、此所ではそれが殆んど中心問題にされてゐるといふ事は、この『虞美人草』が、男女間の?愛の問題、殊に?愛と正義との問題、さういふ問題を軸として廻轉する後年の漱石の作品の軌道に、既に乗つてゐるものである事を、指示するものに外ならない。勿論漱石は此所で藤尾親子の惡徳に愛想をつかしはしたが、その為女性全體に愛想をつかしはしなかつた。その事を小夜子だの糸子だのの存在が證明する。糸子の如きは詩も分からない、理屈も言へない女であつたには違ひないが、一切の私を棄てて、甲野さんに無限に信頼し、甲野さんの行けといふ所なら、何処へでも行く、甲野さんがお嫁に行くなと言へば、自分の甲野さんに對する?愛を犠牲にしてまでも、その言葉に従はうとする、女だつたのである。

これが初版では、大幅に直され、追加記述される。

勿論、虞美人草でも、『野分』と同じやうに、女性の我だの虚榮だの無理解だの小刀細工だのは、寧ろ抽象的・類型的に描き出され、具體的・箇性的に生き生きと表現されてゐない遺憾があつた。殊に『虞美人草』では、さういふ惡徳の描冩は、作者自身も好む所でない旨を作中で明言し、もつと突つ込んで書く事が、是非必要な場合でも、「この作者は趣なき會話を嫌ふ。」などと言つて、わざとそれを回避しさへもしてゐる。従って讀者には、漱石がさういふ惡徳を嫌つてゐたといふ事は分かつても、その惡徳そのものが、惡徳として具體的に、讀者の頭に十分沁み込んで來ない不満が、數感じられもするのである。是は當時の漱石の、人生を把握する力量が、まだ不足してゐる事を告げるものであるのかも相(知)れない。それとも是は、當時の漱石の藝術觀が、それを具體的に表現する事を許さなかつた為であるのかも知れない。然しともかく此所でさういふ事が問題にされるのみならず、それが殆んど中心の問題にされてゐるといふ事は、この『虞美人草』によつて漱石が、これまで觸れたくて堪らなたつたにも拘はらず、まともに觸れる事を避けてゐた形になつてゐたものに、正面から斬りつけて行つた事を物語るものである。その意味で『虞美人草』は、對象への斬り込み方の深淺はどうでも、男女間の?愛の問題、殊に?愛と正義との問題、さういふ問題を樞軸として廻轉する、後年の漱石の作品の軌道に、既に乗つてゐるものであると言ふ事が出來る。漱石は此所で、一方では藤尾親子の惡徳を、言はばかさにかかつて叩きつけるとともに、一方では、我のない、素直で、謙遜で、無慾な小夜子だの糸子だのを、眼に見える愛をもつて描き出した。糸子の如きは詩も分からない、理屈も言へない女ではあつたが、然し一切の私を棄てて、甲野さんに無限に信頼し、甲野さんの行けといふ所なら、何処へでも行く、甲野さんがお嫁に行くなと言へば、自分の甲野さんに對する?愛を犠牲にしてまでも、その言葉に従はうとする、『行人』のお貞さんのやうな女として、描き出されてゐるのである。

53節『三四郎』で、小宮は、『虞美人草』(の藤尾)との関連で美禰子の記述にこだわり、修正を繰り返す。例えば、初版612ページ、文庫本、下、33-4ページの、『坑夫』では漱石は、で始まる段落。まず、ゲラから。

『坑夫』では漱石は、女を取り扱はなかつた。『三四郎』では美禰子が出て來て、相當の程度三四郎に働らきかける。然し美禰子は『虞美人草』の藤尾と違つて、遙かにデリケートにまた遙かに客觀的に取り扱はれる。是は作品そのものがさういふ取り扱ひを要求した爲でもあれば、漱石が美禰子に於いて表現しようと思つたものが、またさういふ取り扱ひを要求した爲でもあるには違ひないが、白井道也の妻君・藤尾・美禰子と序を追うて考えて來ると、漱石の女性に對する觀察が次第に客觀的になり、具體的になり、深切になり、細緻になつて行つてゐるやうにも感じられる。『三四郎』では漱石は、もう美禰子を叩きつけようなどどは考へてゐない。勿論漱石は最後に美禰子を非難してはゐる。然しその非難を漱石は、美禰子自身をして、自身の上に加へしめる。

これが、初版では次のように手が入る。

『坑夫』では漱石は、女を取り扱はなかつた。『三四郎』では美禰子が出て來て、相當の程度に活躍する。然し美禰子は『虞美人草』の藤尾と違つて、遙かにデリケートにまた遙かに客觀的に取り扱はれた。是は作品そのものの要求でもあれば、漱石の意圖でもあつたには違ひないが、然し白井道也の妻君・藤尾・美禰子と序を追うて考えて來ると、漱石の女性に對する觀察が次第に和解的になり、客觀的になり、具體的になり、深切になり、細緻になつて行つてゐるやうにも感じられる。『三四郎』では漱石は、もう美禰子を叩きつけようなどどは考へてゐない。勿論漱石は最後に美禰子を非難してはゐる。然しその非難を漱石は、美禰子自身をして、自身の上に加へしめる。のみならず漱石は一方では、美禰子の相手の三四郎を、三四郎には己惚があるから迷ふのだと言つて、はつきりたしなめてゐるのである。

これ以降も小宮は、53節に細かい手を入れ続けるが、この節の最後に近い、漱石は『坑夫』の中で、に始まる段落、初版、615-6ページ、文庫本、下、37-8ページ、の末にある大きな追加を紹介する。

ゲラの最後の文、

愉快ではあつても、結局迷路の奥に連れ込まれて、藻掻き足掻きしなければならなかつたのである。

が次のように直され、書き足される。

愉快ではあつても、結局迷路の奥に連れ込まれて、藻掻き足掻きしなければならなかつた。作者漱石が言つてゐるやうに、この際三四郎が渦中から一歩立ち退いて、事態を客觀化する事が出来たら、三四郎は恐らくこの迷路から抜け出す事が出來たに相違ない。それは既に野々宮さんによつて實行されてゐる。然し三四郎にはそれが出來なかつた。出來なかつたのは、三四郎が美禰子を愛してゐたからである。この事を後に、『行人』の一郎が、更に深刻に經驗する。

第9回

54節『それから』には、細部の手入れを除くと、節最後の文が、初校ゲラへの追加である。

事實『それから』には、『それから』の世界に幅を持たせる爲に、大きな背景として當時の社會相が織り込まれてゐるが、さういふ社會の子として代助には、當然さういふ悲劇が可能だつたのである。

57節『門』の第2段落にあり、一葉の家に触れた有名な箇所、

崖下の借家(是は或は曾て森田草平が住んでゐた、丸山福山町の、樋口一葉の住んでゐたといふ家が、モデルになつてゐるのかも知れない)

は、ゲラへ書き加えれらたものである。

61節「再度の潰瘍」で、小宮は神経を使っているが、それは、初版、711-2ページ、文庫本、下、135-6ページの「自然主義の自然は元來」から始まる段落に端的に見える。まずゲラから、主な異同を下線で示す。

自然主義の自然は元來、天地山川の自然から來る。少なくとも漱石が熟知してゐる英國文学史上の自然主義の自然は、それであつた。バーンズやウォヅォースが自然主義者であつたのは、自然を愛して人間を憎んだからである。同じ意味で漱石は、自然を愛した。然も漱石は、修善寺で病んでから、更に深くこの自然を愛し出すとともに、この自然の如くにあり得ない人間を厭ひ出した。勿論漱石には、初めから人間の私を厭ふ心持が強かつたのである。それが『猫』『野分』『虞美人草』を經て、『それから』『門』に移るに及んで、女性を憎む事から男性を憎む事の方へ傾き、男性を憎む事から、自己を憎む事の方へと傾き、ひつくるめては人間全體を厭ふ傾向を示してゐるが、それが極めて顯著になつて來たのは、特に修善寺以後の事である。漱石は、自然を愛すれば愛するほど、人間を厭はなければならなかつた。人間は、自然がさうである如くには、無私であり得ない。自然がさうである如くには、自然であり得ない。自然主義の自然を人格に翻譯し、道徳の中に導き入れて來れば來ほど、漱石は、自然を高いものに感じ、それと一つになり得ない人間を、厭はしいものに感じなければならなくなる。然も人間が厭はしいのは、人間をよりよくしたいからである。その點で當時の文壇の自然主義のやうな自然は、漱石にどうしても出て來ようがなかつた。例へば性慾生活である。自然主義者は、それを人間の自然なるが故に、それを露骨に描冩する。然し漱石はさうは考へない。それは漱石にとつて、自然ではなかつた。漱石の自然は、人間がその性慾生活を營まんが爲に私だらけの動物になる、その私を、もしくはその動物である事を、醜しと映す自然なのである。その點で漱石の自然は、自然であるとともに、神であつたといふ事が出來る。

これが、初版では細かく直されている。

自然主義の自然は元來、天地山川の自然から來る。少なくとも漱石が熟知してゐる英國文学史上の自然主義の自然は、それであつた。バーンズやウォヅォースが自然主義者であつたのは、自然を愛して人間を憎んだからである。同じ意味で漱石は、自然を愛した。然も漱石は、修善寺で病んでから、更に深くこの自然を愛し出すとともに、この自然の如くにあり得ない人間を厭ひ出した。勿論漱石には、初めから人間の私を厭ふ心持が強かつたのである。それが『猫』『野分』『虞美人草』を經て、『それから』『門』に移るに及んで、女性を憎む事から男性を憎む事の方へ、男性を憎む事から自己を憎む事の方へと傾いて行き、ひつくるめては人間全體を厭ふ傾向を示した。然しそれが極めて顯著になつて來たのは、特に修善寺以後の事である。漱石は、自然を愛すれば愛するほど、人間を厭はなければならなかつた。人間は、自然がさうである如くには、無私であり得ない。自然がさうである如くには、自然であり得ない。自然主義の自然を人格に翻譯し、意味を與へ、道徳の中に導き入れて來れば來ほど、漱石は、自然を高いものと感じ、それと一つになり得ない人間を厭はしいものと感じなければならなくなつた。然も人間を厭はしいものと感じるのは、心の奥に人間をよりよくしたいといふ希望があるからである。その點で當時の文壇の自然主義のやうな自然は、漱石にどうしても出て來やうがなかつた。例へば當時の文壇の人間の自然主義者は、性慾生活を、人間の自然であるとして、露骨に描冩した。然しそれは漱石にとつて、自然ではなかつた。漱石の自然は、人間がその性慾生活を營まんが爲に私だらけの動物になる、その私を、もしくはその動物である事を、醜しと映し出す自然なのである。その點で漱石の自然は、自然であるとともに、神であつた。

第10回

63節『彼岸過迄』、初版、740-1ページ、文庫本、下、166-7ページの段落。最初にゲラ。

言ふまでもなく是は、漱石自身の苦惱であつた。漱石は既にこの問題を、『門』の中ででも取り扱つてゐる。然し『門』ではこの問題は、言はば、物によそへて提出された。物によそへる手數は、こゝの問題の直接性と原本性とを減殺する。のみならず自分の過去の罪に追はれて安き心のない宗助が、「風碧落を吹いて浮雲盡き、月東山を出でて玉一團」といふ世界に憧れて、禪寺の門を潜るといふのと、生れつき「執濃い油繪」のやうな性質を持たされてゐる須永が、「一筆がきの朝藐」の世界を「尊とい」と感じる得るものを衷に持つてゐながら、――寧ろそれを「尊とい」と感じ得るものを持つてゐるといふ事その事の爲に、苦しまなければならなかつたといふのとは、同じものではない。『門』では宗助の苦惱が、宗助の過去の罪によつて規定される。それだけ宗助の苦惱は特殊な苦惱となる。それにも拘はらず、宗助の苦惱は、その灸所に來て反つて一般的なものになつてしまつた。『後岸過迄』では、須永の苦惱は須永の生れつきによつて規定される。その他、須永の境遇が是に加はるが、然しそれを規定する最も大きな力は、生れつきである。それだけ是は、一般にアッピールしにくさうに見えるにも拘はらず、把握されたものが具體的であり、箇體的であつた『彼岸過迄』では、二つの魂の相克し合う姿が、化粧なしに、僞装なしに、まともに、直接描き出される。

次が、初版の手入れ・追加である。

言ふまでもなく是は、漱石自身の苦惱であつた。漱石は既にこの問題を、『門』の中ででも取り扱つてゐる。然し『門』ではこの問題は、言はば、物によそへて提出された。物によそへる手續きは、こゝの問題の直接性と原本性とを減殺する。のみならず自分の過去の罪に追はれて安き心のない宗助が、「風碧落を吹いて浮雲盡き、月東山に上つて玉一團」といふ世界に憧れて、禪寺の門を潜るといふのと、生れつき「執濃い油繪」のやうな性質を持たされてゐる須永が、「一筆がきの朝藐」の世界を「尊とい」と感じ得るものを衷に持つてゐながら、――寧ろそれを「尊とい」と感じ得るものを持つてゐるといふ事その事の爲に、苦しまなければならなかつたといふのとは、同じものではない。『門』の宗助の苦惱は、宗助の過去の罪によつて規定される。それだけ宗助の苦惱は特殊な苦惱である。それにも拘はらず、宗助の苦惱は、その灸所に來て反つて抽象的で一般的なものになつてしまつた。『彼岸過迄』の須永の苦惱は、須永の生れつきによつて規定される。その他、須永の境遇によつても、規定される。それだけ是は、一般にアッピールしにくさうに見えるにも拘はらず、把握されたものが具體的であり、箇體的であり、それが化粧も僞装もなしに、まともに、直接描き出される爲に、二つの魂の相克し合ふ姿が、客觀的に、彫塑的に活きて動いて、特殊のままで普遍的なものになつてゐるのである。

第11回

『夏目漱石』の終盤に近い71節「道草」には、比較的大きな直しを含んだ段落が2カ所ある。

最初は、「もつとも六月十五日、漱石が『道草』」を書いてゐる途中、漱石は武者小路實篤に宛てて」に始まる段落(初版、836-8ページ、文庫本、下、267-9ページ)の途中からをまずゲラ出示す。

…自分に親しく、自分の愛している者が、自分のした事の是非曲折も知らずに、混沌として生きてゐるといふ事は、漱石にとつて到底堪へられない事であつた。漱石はそれを指摘する。然し漱石が指摘するのは、相手を愛するが爲である。ただその爲には少くとも漱石は、相手に曲は曲、直は直、是は是、非は非と、はつきりしたけぢめを付けて見せる必要があつた。「ゆるす」のは初めから「ゆる」してゐると、言つて可いのである。――相手の是非曲直に對するはつきりした判斷を持つた上で、それを越えて相手を許し得る爲には、人は、自分も亦所詮は相手と同じもの、相手が「ただの凡夫」であると同じやうに、自分も亦「ただの凡夫」であるに過ぎないといふ、深切な反省に裏打された、同病相憐む心を、慈憐の心を、胸に蓄へてゐなければならない。是は言ふまでもない事である。然も『道草』を貫く心は、正にこの心に外ならなかつた。

次が手入れ後の初版の本文である。

…自分に親しく、自分の愛している者が、自分のした事の是非曲折も知らずに、混沌として生きてゐるといふ事は、漱石にとつて到底堪へられない事であつた。漱石はそれを指摘する。ただ忘れてはならない事は、漱石が指摘するのは、相手を愛するが爲だといふ事である。愛するが爲に漱石は、相手に曲は曲、直は直、是は是、非は非と、はつきりしたけぢめを付けて見せようとするのである。「ゆるす」「ゆる」さないの問題から言へば、漱石は初めから「ゆる」したいのである。――相手の是非曲直に對するはつきりした判斷を持つた上で、それを越えて相手を許し得る爲には、人は、自分も亦所詮は相手と同じもの、相手が「ただの凡夫」であると同じやうに、自分もまた「ただの凡夫」であるに過ぎないといふ、深切な反省に裏打された、同病相憐む心を、慈憐の心を、胸に蓄へてゐる事を必要とする。是は言ふまでもない事である。然も『道草』を貫く心は、正にこの心に外ならなかつた。

2つ目。71節最後に近い「漱石が良寬の書に傾倒し、」で始まる段落(初版、844-6ページ、文庫本、下、276-8ページ)の前の段落の最後は、ゲラでは、以下のように終わっていた。

――漱石はそれを庶幾する。漱石がそれを庶幾するのは、漱石に畫があつたからである。もしくは先人の高い書畫があつたからである。殊にこの方面で漱石を動かしたものは、良寬だつたらうと思ふ。

この部分が、初版では、

――漱石はその境地を庶幾する。

だけに削られ、段落が終えられ、その後に、以下の新しい段落が書き加えられて、次段落へ続く。

漱石がその境地を庶幾するのは、勿論漱石の必然から來てゐる。然し漱石をしてさういふ境地の存在を、具體的に想像せしめる手蔓となつたものは、恐らく漱石の書畫の世界である。更に嚴密に言へば先人の高い書畫の世界である。殊にこの方面で漱石を動かしたものは、良寬だつたらうと思ふ。

第12回

72節『明暗』の中の、ある意味小宮の漱石伝のまとめのような、「漱石は嘗て『猫』の一系列とともに」で始まる段落(初版、866-8ページ、文庫本、下、299-301ページ)への手入れを紹介する。先ずは、元のゲラの本文

漱石は嘗て『猫』の一系列とともに『倫敦塔』・『幻影の盾』・『薤露行』の一系列を書いて、自分の中の二つの心に、それそれ適切な表現の場所を與へ、後にそれを一つのものに綜合した。丁度それと同じやうな事が、『明暗』と漢詩とに於いて試みられる。『明暗』の清子が、その綜合を司どる役目であつたかどうか、それともまたその綜合は『明暗』以後の作品に俟つべきものであつたかどうか、それは何とも推測する餘地はないが、然し漱石の中の二つの心が、此所でも亦二つの系列の作品を生んだといふ事は、『明暗』が漱石の是までにない大仕掛な作品であり、殊に是までの作品とは違つて、偏頗なしにあらゆる登場人物の心の中に這入つて、其所からそれそれの私を攫み出して來ようとされてゐる事とともに、注目すべき現象であると思はれる。書だの畫だのは、漱石にとつて、樂しみだつたには違ひない。然しそれだけではなほ足りないものがあつて、漱石を漢詩に驅り立てたのではなかつたかとも考へられる。然も漱石は小説だの戯曲だのでは、その性質上どうしても「刺激が強烈」で、「實生活ノ反映としてウンザリ」し、「心に餘裕ガナ」く「従つて不安」で、「俗ツポ」くなつてしまはなければならないから、「自由、安穩、平和」を咒出する事の一番多い繪畫を愛するが、それだけではなほ足りないから、それで漢詩を採り上げたのだらうとも考へられる。漱石は勿論『明暗』當時繪も書も全然やめていまひはしなかつたが、然し漢詩を作り出してから、寧ろその方により多くの精力と時間とを費した。漱石が書畫の爲に日課として割り宛てた時間は、大正五年(1916)には、滝田樗陰が玉版箋だの唐墨だのをかつぎ込んで來る、面會日の木曜の午後だけだと言つて可かつたが、然し漱石は、漢詩には多く午後から夜までへかけての時間を使ひ、八月十四日から十一月三十日にかけて七十五首、殆んど毎日のやうに詩を作つてゐるのである。

次に手の入った初版の本文

漱石は嘗て『猫』の一系列とともに『倫敦塔』・『幻影の盾』・『薤露行』の一系列を書いて、自分の中の二つの心に、それそれ適切な表現の場所を與へ、後にそれを一つのものに綜合した。丁度それと同じやうな事が、『明暗』と漢詩とに於いて試みられる。『明暗』の清子が、その綜合を司どる役目であつたかどうか、それともまたその綜合は『明暗』以後の作品に俟つべきものであつたかどうか、それは何とも推測する餘地はないが、然し漱石の中の二つの心が、此所でも亦二つの系列の作品を生んだといふ事は、『明暗』が漱石の是までにない大仕掛な作品であり、殊に是までの作品とは違つて、偏頗なしにあらゆる登場人物の心の中に潜り入つて、其所からそれそれの私を攫み出して來ようとされてゐる事とともに、注目すべき現象であると思はれる。書だの畫だのは、漱石にとつて、樂しみだつたには違ひない。然しそれだけではなほ足りないものがあつて、漱石を漢詩に驅り立てたのではなかつたかとも考へられる。漱石は小説だの戯曲だのでは、その性質上どうしても「刺激が強烈」で、「實生活ノ反映としてウンザリ」し、「心に餘裕ガナ」く「従つて不安」で、「俗ツポ」くなつてしまふと言つている。それだから漱石は、「自由、安穩、平和」を咒出する事の一番多い繪畫を愛するのだと言つてゐるが、然しそれだけではなほ足りないもの、――例えば繪畫には時間の經過がなく、從つて心持の變化を表現するのに不便があり、場面に變化を與へるのにも自由でない所から、一面では最も繪畫にない自由を持つてゐるやうな意味で、漱石は或は漢詩を採り上げたのではなかつたか。勿論漱石は『明暗』當時繪も書も全然やめていまひはしなかつた。然し漢詩を作り出してからは、漱石は寧ろその方により多くの精力と時間とを費した。漱石が書畫の爲に日課として割り宛てた時間は、大正五年(1916)には、滝田樗陰が玉版箋だの唐墨だのをかつぎ込んで來る、面會日の木曜の午後だけだと言つて可かつたが、然し漱石は、漢詩には多く午後から夜までへかけての時間を使ひ、八月十四日から十一月二十日にかけて七十五首、殆んど毎日のやうに詩を作つてゐるのである。